はじめに

新人・若手理学療法士向けに、呼吸リハビリテーションの目的と臨床での実践法を解説。2025年最新ガイドラインに基づき、評価・プログラム立案・患者指導のコツまで網羅。明日からの臨床に自信が持てる知識を提供できればと思います。

先輩に「呼吸リハ、目的わかってる?」と聞かれてドキッとしたあなたへ

「来週から、COPDの〇〇さん、担当よろしくね」

病棟で、外来で、初めて呼吸器疾患の患者さんを担当することになった時、期待とともに大きな不安を感じませんでしたか?

「呼吸リハビリテーションの目的は息切れの改善…だよな?」

「運動療法はどのくらいの負荷でやればいいんだろう?」

「SpO2が下がったらどうしよう…」

教科書で学んだ知識はあっても、いざ臨床の現場で応用しようとすると、多くの壁にぶつかります。特に、先輩理学療法士から「このアプローチ、何が目的なの?」と問われた時に、自信を持って答えられない経験は、多くの新人・若手PTが通る道かもしれません。

この記事では、以下のことが得られます。

- 呼吸リハビリの「真の目的」を根拠を持って説明できる

- 評価からゴール設定、プログラム立案までの一連の流れがわかる

- 明日からの臨床で使える具体的な指導のコツや注意点が身につく

\本気で臨床に向き合うあなたへ/

「臨床理学Lab」では、臨床にすぐ活かせる専門記事を毎週更新中。

すべての有料記事が読み放題、さらに質問や意見交換もOK!疑問を共有し、深く考え、共に成長できるこの場で、

【基礎の再確認】呼吸リハビリテーションの目的と効果を臨床の視点で整理する

呼吸リハビリテーションの目的は、単に「息切れを改善させる」ことだけではありません。それはあくまで一つの側面に過ぎません。私達理学療法士は、患者さんの人生そのものにアプローチするために、より多角的な目的を理解しておく必要があります。

患者アウトカムに直結する5つの主要目的

- 呼吸困難感の軽減

- 臨床的意義: 患者さんが最も苦しんでいる主観的な症状を和らげます。これを客観的に捉えるためにmMRC(修正MRCスケール)やBorgスケールを用い、介入前後の変化を数値で示しましょう。

- 運動耐容能の改善

- 臨床的意義: 「どれだけ動けるか」という身体能力の向上です。**6分間歩行試験(6MWT)やシャトルウォーキングテスト(ISWT)**で評価し、その結果がADLのどの活動に相当するかを患者さんと共有することで、リハビリへの意欲を高めます。

- QOL(生活の質)の向上

- 臨床的意義: 疾患特異的QOL評価であるCAT(COPDアセスメントテスト)やSGRQを用い、身体面だけでなく精神面や社会活動面での改善度を測ります。リハビリが患者さんの「生きがい」や「楽しみ」にどう繋がっているかを確認する重要な視点です。

- 心理的サポートとセルフマネジメント能力の獲得

- 臨床的意義: 慢性的な息苦しさは、不安や抑うつを引き起こしやすいです。私達は患者さんの精神面の変化にも注意を払い、疾患を正しく理解し、自分で体調を管理できる(セルフマネジメント)よう支援します。これが行動変容への第一歩です。

- 急性増悪の予防と医療経済効果

- 臨床的意義: 呼吸リハビリは急性増悪による入院回数を減らし、入院期間を短縮させることが多くの研究で示されています。これは患者さんの身体的負担を減らすだけでなく、医療費の削減にも繋がり、理学療法士の社会的な貢献価値を示す重要なエビデンスです。

【コラム】患者さんへの説明フレーズ例

- (目的1に対して) 「このリハビリで、階段を上る時のハァハァする感じを、少しでも楽にしていきましょうね」

- (目的2に対して) 「体力をつけて、お孫さんと公園で遊べるくらい、楽に動ける範囲を広げていきましょう」

- (目的4に対して) 「ご自身の体調の変化に気づけるようになると、苦しくなる前に上手に対処できるようになりますよ」

【実践フロー】評価からゴール設定までの流れ

優れた呼吸リハビリテーションプログラムは、的確な評価から始まります。以下の項目を参考に、体系的な評価を心がけましょう。

【必須評価項目リスト】

- 問診・情報収集:

- 現病歴、喫煙歴、ADL(特に息切れで困る動作)、社会的背景(住環境、サポート体制)を聴取します。

- 身体機能評価:

- 視診・触診: 胸郭の動きの左右差、呼吸補助筋(胸鎖乳突筋など)の活動、チアノーゼの有無

- バイタルサイン: SpO2、呼吸数、心拍数(安静時・運動時)

- 筋力・ROM: 全身の筋力(MMT、握力)、特に胸郭の可動域

- 運動耐容能評価:

- 6MWT、ISWT: 実施手順と中止基準(例:SpO2が88%未満に低下、Borgスケールで強い呼吸困難を訴えるなど)を必ず確認し、安全に実施します。

- 呼吸困難感・QOL評価:

- mMRC、Borgスケール、CATなどを適切に選択し、患者さんの主観的な変化を捉えます。

- ゴール設定のコツ:

- 評価結果を基に、SMART(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)を用いて、患者さんと共に具体的で達成可能なゴールを設定します。

- (例)「1ヶ月後、トイレまで息継ぎなしで歩けるようになる」「3ヶ月後、近所のスーパーまで息切れを気にせず買い物に行ける」

【プログラム立案】呼吸リハビリテーションの3本柱

評価で得られた情報をもとに、いよいよプログラムを立案します。呼吸リハビリは、以下の3つの要素を組み合わせた総合的なアプローチです。

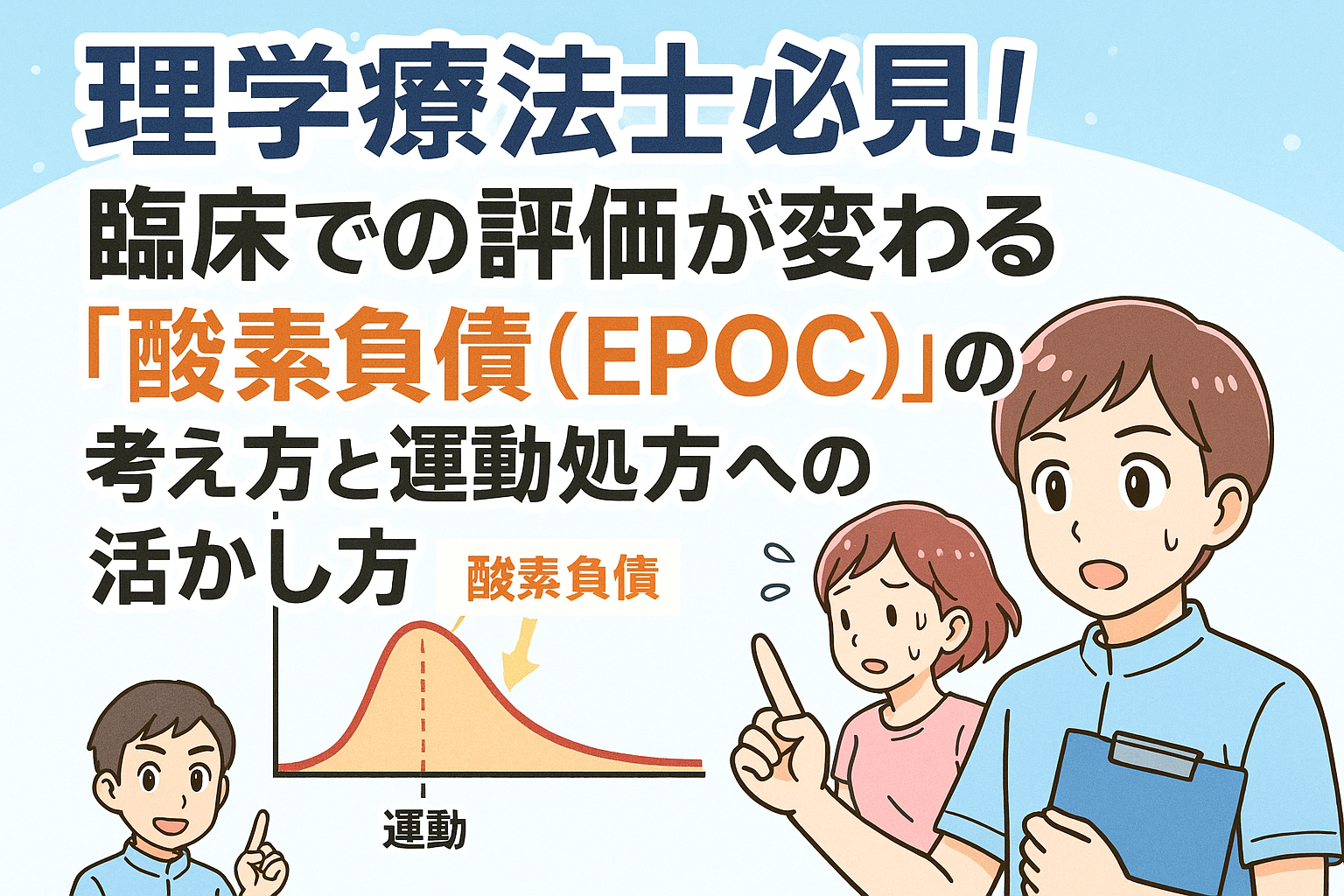

① 運動療法:エビデンスに基づいた負荷設定と処方

運動療法は呼吸リハビリの核です。FITT原則(頻度, 強度, 時間, 種類)を意識して処方しましょう。

- 有酸素運動:

- 強度: Borgスケール4〜6程度(ややきつい)、修正Borgスケール3〜5程度を目安に。SpO2は90%以上を維持できるよう調整します。

- 時間: 20〜30分/回

- 頻度: 週3〜5回

- 種類: ウォーキング、自転車エルゴメーターなど

- 筋力トレーニング:

- 低負荷・高回数(例:10〜15回×2〜3セット)から開始。上肢・下肢だけでなく、体幹筋のトレーニングも重要です。

- 柔軟性運動:

- 胸郭の可動性を高めるストレッチや、全身のコンディショニングを行います。

② 呼吸理学療法(呼吸法指導・排痰法)

- 呼吸法指導:

- 口すぼめ呼吸: 息を吐く時間を長くすることで、気道の虚脱を防ぎ、換気効率を高めます。指導のコツは「ロウソクの火を揺らすように、細く長く」と伝えること。

- 腹式呼吸: 横隔膜の活動を促します。リラックス効果も高いため、安静時や就寝前に推奨します。

- 動作時呼吸法: 力を入れる動作(立つ、持ち上げる)の時に息を吐き、楽な動作の時に吸うよう指導します。ADL指導の基本です。

- 排痰法(気道クリアランス):

- 痰の貯留がある患者さんに適応となります。体位ドレナージやハッフィング、スクイージングなどの手技は、必ず医師の指示や先輩PTの指導のもと、禁忌事項を確認してから行いましょう。

③ 患者教育・セルフマネジメント指導

- 疾患教育: なぜ息苦しくなるのか、病態をイラストなどを使って分かりやすく説明します。

- セルフモニタリング: 呼吸困難日記やパルスオキシメータの記録を促し、自身の体調変化に気づけるよう支援します。

- 増悪時のアクションプラン: 「どんな時に病院に連絡すべきか」を患者さんや家族と一緒に確認しておきます。

【臨床のヒント】よくある疑問とトラブルシューティング

ここでは、新人・若手PTが臨床で直面しがちな疑問にお答えします。

Q1. 運動中にSpO2が低下したらどうする?

A. まずは慌てず、患者さんの安全を確保します。

- 運動を中止させ、楽な姿勢(座位など)をとらせます。

- 口すぼめ呼吸を促し、呼吸を整えてもらいます。

- 低下の原因をアセスメントします(運動負荷が強すぎたか、呼吸パターンが乱れたか等)。

- SpO2が回復したら、一段階負荷を下げて再開するか、その日は中止します。

※中止基準(例:88%以下、施設基準による)は事前に必ず確認し、必要であれば速やかに看護師や医師に報告してください。

Q2. 患者さんのモチベーションが上がらない時は?

A. 無理強いは禁物です。まずは「なぜやる気が出ないのか」を考えましょう。不安が強いのか、効果を実感できていないのか、原因を探ります。その上で、**非常に簡単な課題(スモールステップ)**から始め、「できた!」という成功体験を積み重ねてもらうことが重要です。BorgスケールやCATの変化をフィードバックし、小さな改善を一緒に喜ぶ姿勢が信頼関係を築きます。

Q3. 多職種(医師、看護師、栄養士)とどう連携すればいい?

A. 理学療法士の評価結果を、他職種が理解できる言葉で伝えることが重要です。「6MWTが50m伸びたので、病棟内での歩行自立度が上がりました」「CATスコアが3点改善し、本人から笑顔が見られるようになりました」など、具体的な事実と、それがもたらす変化をセットで報告すると、カンファレンスでの情報共有がスムーズになります。

まとめ:自信を持って呼吸リハビリを実践するセラピストになるために

今回は、新人・若手理学療法士向けに、呼吸リハビリテーションの目的から評価、プログラム立案、臨床でのヒントまでを網羅的に解説しました。

【本記事のポイント】

- 呼吸リハの目的は、呼吸困難感の軽減、運動耐容能の改善、QOL向上、セルフマネジメント獲得、急性増悪予防の5つ。

- 優れたプログラムは、的確な評価から始まる。評価結果とゴール設定を連動させる。

- 介入は「運動療法」「呼吸理学療法」「患者教育」の3本柱で総合的に考える。

- 臨床での疑問やトラブルは、基本に立ち返り、安全を第一に考える。

呼吸リハビリテーションは、患者さんの「生」に深く関わる、非常に奥深くやりがいのある分野です。この記事をきっかけに、あなたが「なぜこのリハビリを行うのか」という目的意識を常に持ち、根拠に基づいたアプローチができるセラピストへと成長されることを心から応援しています。

さらなる知識の深化のために、日本呼吸理学療法学会などの研修会に参加したり、関連文献を読み進めたりすることもお勧めします。明日からのあなたの臨床が、より一層充実したものになりますように。