なぜ、運動後は息があがるのか?

〇〇さん、なんで運動すると息が上がるか、解剖学的に説明できる?

えーっと…酸素が足りなくなるから…ですかね…?

臨床現場で先輩からふと投げかけられるこの質問。そんな風に、曖昧な答えしかできずに悔しい思いをした経験はありませんか?

わかっているつもりでも、いざ「なぜ?」を論理的に説明するとなると、言葉に詰まってしまう…。これは多くの新人・若手理学療法士が通る道です。

ごこの記事では「息が上がる理由」と「SpO2が下がる理由」のメカニズムについて考えていきます。

明日から先輩に自信を持って答えられるだけでなく、患者さんへの説明やリスク管理にも深みが生まれるはずです。

お知らせ

現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。

• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈

• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える

• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事

全コンテンツが読み放題になります!

息が上がる本当の犯人は「酸素不足」ではなかった!

多くの人が「酸素が足りなくなるから息が上がる」と思っていますが、実は直接の引き金は違います。

結論から言うと、息が上がる最大の理由は、血液中に増える「二酸化炭素(CO2)」と「水素イオン(H+)」です。これらが脳にある“呼吸スイッチ”を強力に刺激するのです。

一体どういうことなのか、ステップで見ていきましょう。

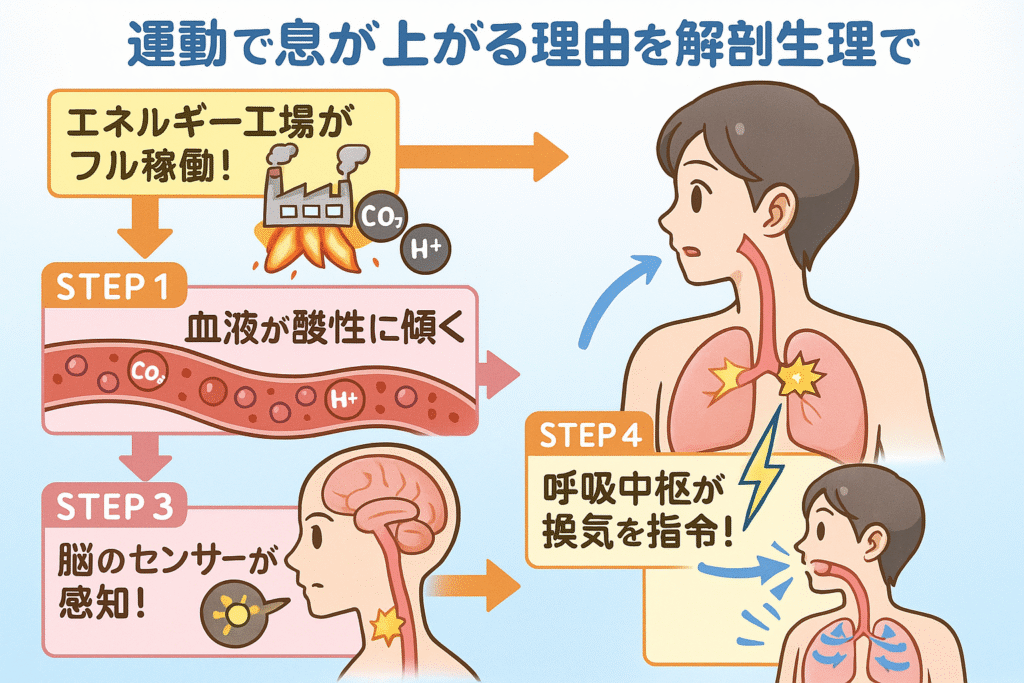

STEP1:【筋肉】エネルギー工場がフル稼働!CO2が大量発生

運動を始めると、筋肉は収縮するために大量のエネルギー(ATP)を必要とします。このATPを作るエネルギー工場(好気性代謝)では、酸素(O2)を燃料として消費し、その過程で「二酸化炭素(CO2)」と「乳酸」という“排気ガス”を大量に作り出します。

STEP2:【血液】排気ガスで血液が「酸性」に傾く

筋肉から排出されたCO2と、乳酸が分解されてできる水素イオン(H+)は、血液中に溶け込みます。すると、健康な弱アルカリ性の血液が「酸性」に傾いてしまいます(専門用語でアシドーシスと言います)。

STEP3:【脳のセンサー】血液の変化を敏感にキャッチ!

身体は、この血液の酸性化という異常事態を見逃しません。

首にある頸動脈小体や、脳の延髄にある化学受容体という高性能センサーが、「血液中のCO2が増えているぞ!酸性になっているぞ!」という情報を即座に感知します。

特に、呼吸を促す最も強力な刺激は、このCO2の増加であることが重要です。

STEP4:【呼吸中枢】「換気しろ!」緊急指令発動

センサーからの信号を受け取った脳の司令塔・呼吸中枢(延髄)は、呼吸筋(横隔膜や肋間筋)に対して「もっと速く、もっと深く動いて、CO2を排出しろ!」という緊急指令を出します。

この指令により、呼吸の回数と深さ(一回換気量)が増加します。

これが、私たちが「ハアハア…」と息が上がっている状態の正体です。つまり、体内に溜まったCO2を体外に排出し、血液の状態を元に戻すための、極めて合理的な体の反応なのです。

【イメージ】筋肉(CO2産生) → 血液(酸性化) → 脳のセンサー(感知) → 呼吸中枢(指令) → 呼吸筋(換気促進!)という流れ

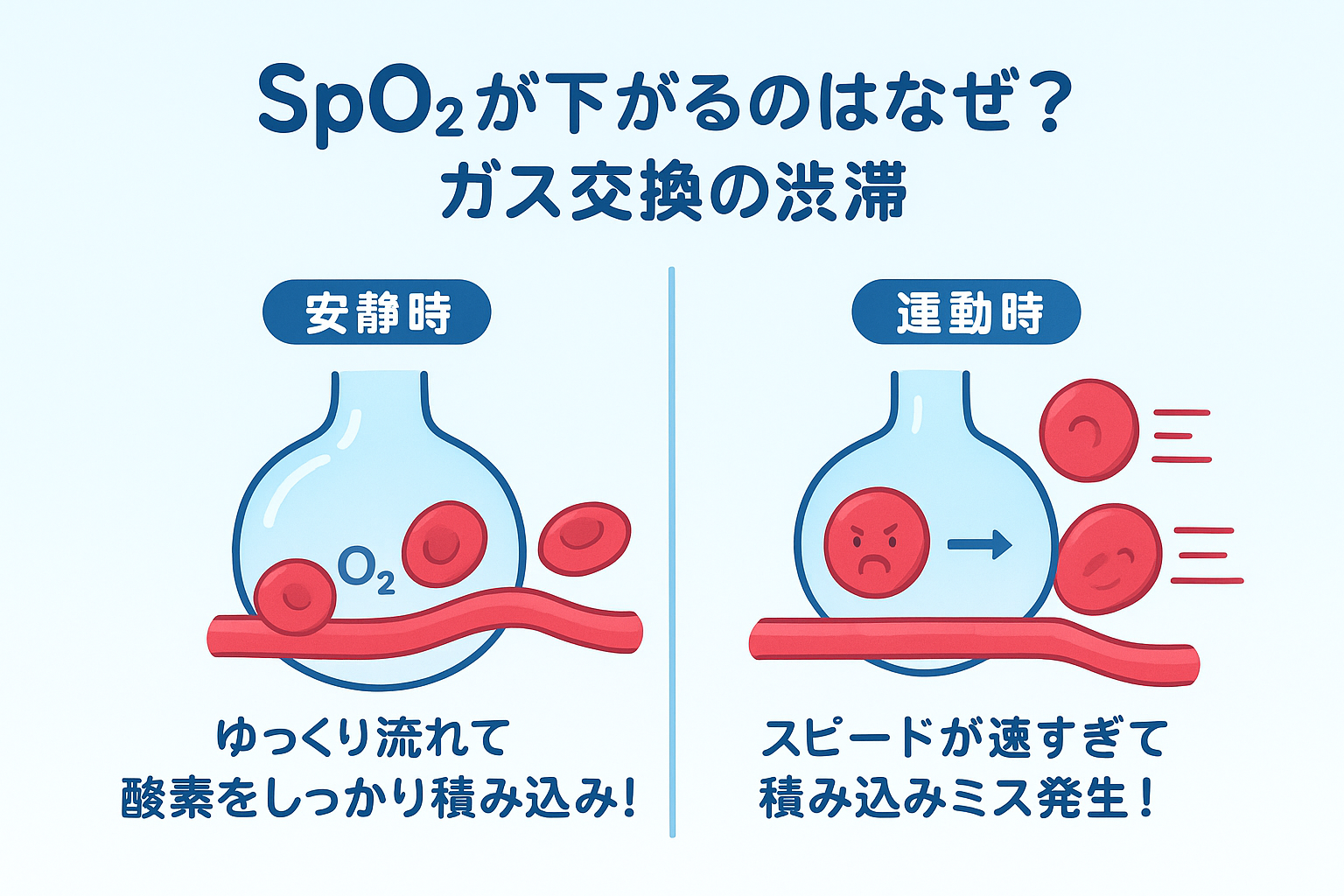

SpO2が下がるのはなぜ?原因は「ガス交換の渋滞」

次に、運動時にSpO2が下がる現象についてです。

まず大前提として、健康な人の軽い運動では、SpO2は95%以上を維持し、ほとんど低下しません。

SpO2の低下が見られるのは、呼吸器疾患を持つ患者さんや、健常者でも限界に近い高強度な運動をした場合です。これは、酸素の供給が需要に追いつかなくなった危険なサインと言えます。

その原因は、一言でいえば「肺でのガス交換の渋滞」です。

STEP1:【心臓】血液の配送スピードが超高速に!

運動中、筋肉は大量の酸素を欲しがります。これに応えるため、心臓はポンプ機能を最大限に高め、心拍数を上げて全身に送り出す血液の量(心拍出量)を劇的に増やします。

STEP2:【肺】赤血球が猛スピードで肺を通過

心臓から送り出される血液量が増えるということは、肺の毛細血管を流れる血液のスピードも超高速になります。

普段はのんびり流れている赤血球が、さながら高速道路を走るF1カーのように、肺胞(酸素と二酸化炭素を交換する場所)の横を猛スピードで駆け抜けていくイメージです。

STEP3:【肺胞】酸素の「積み込み」が間に合わない!

赤血球が肺胞の横に滞在し、ガス交換できる時間は、安静時で約0.75秒。これには十分な余裕があり、赤血球は余裕で酸素を満タンにできます。

しかし、激しい運動によって血流速度が上がると、この通過時間が0.3秒以下にまで短縮されることがあります。

こうなると、赤血球が肺胞から酸素を十分に受け取る(積み込む)前に、次の目的地である全身へと出発してしまうという「積み込みエラー」が発生します。

これを専門的には「拡散時間の短縮」や「換気血流不均等の悪化」と呼びます。

STEP4:【結果】酸素不足の赤血球が全身へ…SpO2低下

酸素を十分に積み込めなかった赤血球が動脈血に混ざることで、動脈血全体の酸素飽和度、つまりSpO2が低下してしまうのです。

【イメージ】①安静時:肺胞の横をゆっくり流れる赤血球が、余裕で酸素を受け取る。②運動時:肺胞の横を高速で流れる赤血球が、一部、酸素を受け取れずに通り過ぎてしまう。

まとめ:明日からの臨床にこう活かす!

最後に、今日の知識を整理し、臨床でどう活かすかを考えましょう。

- 息が上がるのは…

- 原因: 血液中のCO2増加とそれに伴うアシドーシス。

- 目的: CO2を排出し、血液のpHを正常に保つための代償作用。

- SpO2が下がるのは…

- 原因: 心拍出量増加による肺血流の高速化。

- 目的: 目的はなく、ガス交換能力が物理的な限界を超えた結果。

この2つは連動して起こりますが、根本的なメカニズムが全く違うということを理解するのが最重要ポイントです。

この知識で、あなたの臨床はこう変わる!

- 観察の視点が変わる: 患者さんの息切れを見たら、「CO2を排出しようと頑張っているんだな」「呼吸仕事量が増大しているな」と、現象の背景をアセスメントできるようになる。

- モニタリングの重要性を再認識: なぜ運動負荷試験でSpO2を測るのか。それは、ガス交換の限界点、つまり身体の限界サインを捉えるためだと論理的に理解できる。

- 患者さんへの説明に深みが出る: 「苦しいですね。今、筋肉が頑張った証拠のガス(二酸化炭素)を外に出そうと、呼吸が頑張ってくれているんですよ」など、患者さんがイメージしやすい言葉で、安心感を与えながら説明できるようになります。

「なぜ?」を解剖学・生理学に基づいて理解することで、日々の臨床はもっと深く、面白くなります。今日の知識を武器に、明日から自信を持って患者さんと向き合っていきましょう!