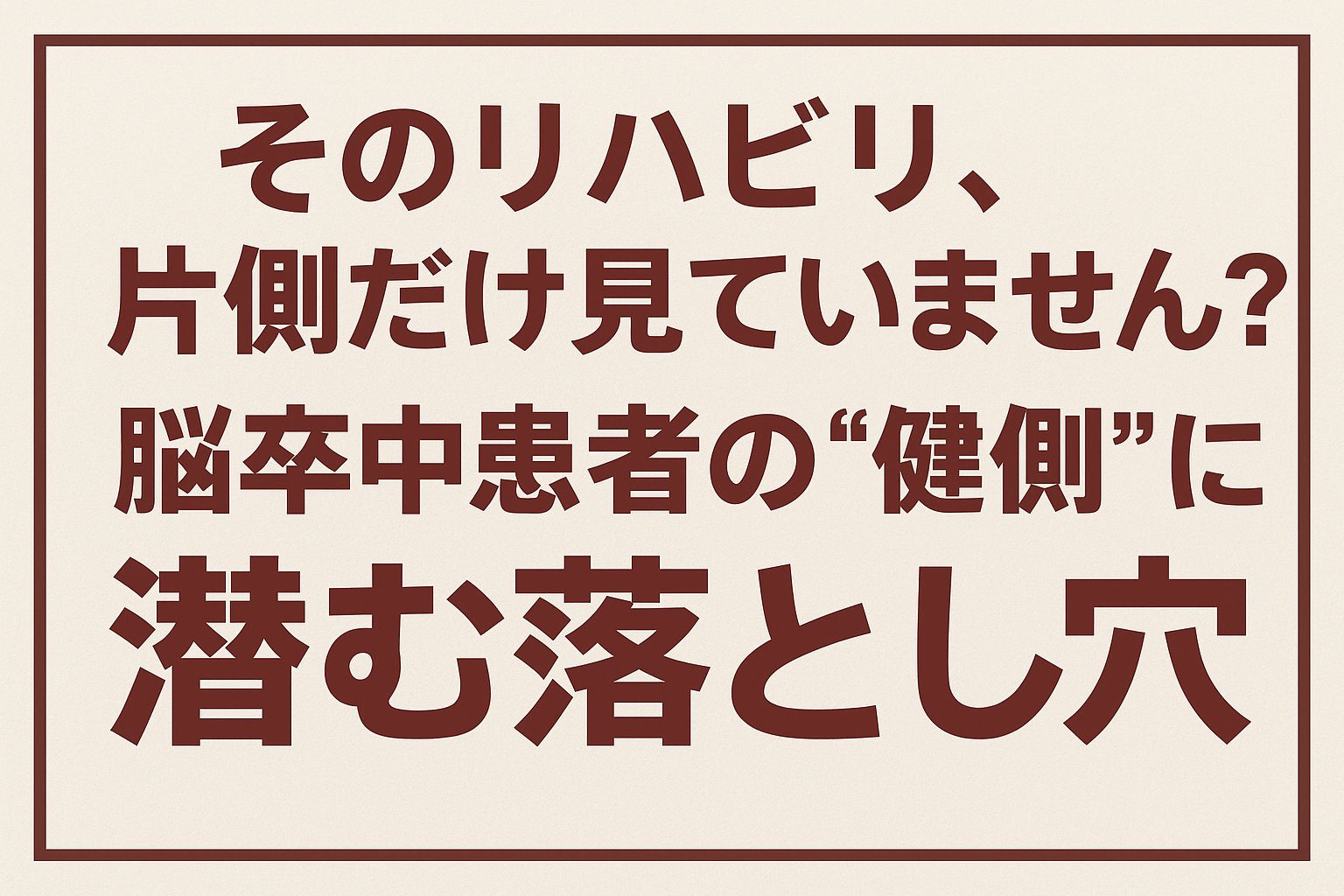

非麻痺側の機能しっかりみてますか?

脳卒中リハビリの現場で奮闘されている理学療法士・作業療法士の皆さん、こんにちは。

日々の臨床で、私たちは麻痺側の機能回復に全力を注いでいます。

「どうすれば、もっと麻痺側が動くようになるだろう?」

「患側の感覚を取り戻すには、どんなアプローチがいいだろう?」

麻痺側の評価と治療に集中するあまり、「健側」の存在をどこか「安全なもの」「代償の要」として捉えてはいないでしょうか?

「健側はしっかりしているから、立ち上がりは大丈夫」

「まずは麻痺側をなんとかしないと…」

もし、少しでもこう感じたことがあるなら、ぜひこの先を読み進めてください。

あなたの臨床観を揺るがすかもしれない、非常に重要な視点についてお話しします。

「健側は正常」という“思い込み”が危ない

脳卒中後のリハビリにおいて、健側はADLを支える重要な役割を担います。しかし、私たちはその健側を「正常で、問題ないもの」と無意識に仮定しがちです。

ですが、本当にそうでしょうか?

患者さんのこんな場面に遭遇したことはありませんか?

- 「健側脚で支えているはずなのに、なんだかふらつく…」

- 「退院時に比べて、全体の体力が落ちている気がする…」

- 「麻痺側は少し改善したのに、なぜか歩行能力が伸び悩む…」

その原因、もしかしたら「健側の機能低下」にあるのかもしれません。

活動量が絶対的に減少する入院生活。

麻痺側をかばうことで生じる、非対称な身体の使い方。

これらが、私たちが「安全」だと思っていたはずの健側を、静かに、しかし確実に蝕んでいきます。この現象こそが「廃用症候群」です。

衝撃の研究報告「健側の筋力は、正常の42%まで低下する」

「健側も弱る」という事実は、実は30年以上も前に、日本の研究によって明確に示されていました。

1988年に報告された、大川・上田らによる「脳卒中片麻痺患者における廃用性筋萎縮―健側の筋力低下について」という研究です。

この研究が明らかにした事実は、現代の私たちにとっても衝撃的です。

- 脳卒中患者の健側筋力は、正常な人と比べて42〜81%まで低下していた。

- 特に下肢の筋力低下は著しく、膝を曲げる力は半分以下になるケースも。

- この筋力低下は、発症してからの時間が経つほど進行していた。

- そして最も重要なのは、対象者はリハビリ専門病院で十分な訓練を受けていたにもかかわらず、この結果だったということです。

この事実は、私たち臨床家に何を突きつけているのでしょうか?

それは、「現在の標準的なリハビリだけでは、健側の廃用性筋萎縮を防ぎきれていないかもしれない」という厳しい現実です。

あなたの臨床をアップデートする時間です

この「健側の廃用」という視点を持つだけで、明日からの臨床が大きく変わるはずです。

- 評価では、麻痺側だけでなく健側の筋力を定量的に測る必要があります。

- 臨床推論では、転倒リスクやADL低下の要因として「健側の筋力低下」を考慮しなければなりません。

- 介入では、麻痺側の訓練に加え、健側への積極的な筋力トレーニングを計画的に組み込むべきです。

この視点を欠いたままでは、リハビリの効果を最大限に引き出すことは難しいかもしれません。

「もっと詳しく知りたい」

「具体的に、臨床でどう評価し、どんな介入をすればいいのか知りたい」

そう感じたあなたのために、この重要な研究を深掘りし、現代の臨床に活かすための具体的な方法をまとめたnote記事を作成しました。

▼記事はこちら

「健側も弱る」―脳卒中片麻痺患者における廃用性筋萎縮の臨床的意義

この記事では、以下の内容について徹底的に解説しています。

- 【研究の深掘り】 なぜこの研究がリハビリの”常識”を変えたのか?その学術的意義をわかりやすく解説。

- 【臨床での実践法】 理学療法士が明日から使える「評価」「臨床推論」「介入」の具体的なポイント。

- 【ケーススタディ】 健側への介入が成功した例、見逃して失敗した例を想定し、実践的な思考プロセスを学ぶ。

- 【チームへの共有】 看護師や家族にこの事実をどう伝え、チーム全体で廃用予防に取り組むか。

ただ論文を読むだけでは得られない、「臨床で使える知恵」が詰まっています。

患者さんの予後を左右するかもしれないこの重要な視点を、あなたの知識と技術に加えてみませんか?

併せて、現在、理学療法士・作業療法士向けに、臨床で使える知識を“根拠付き”で深掘りするメンバーシップをしています。

• 📌 論文ベース × 現場感のある解釈

• 📌 ケーススタディで臨床推論を鍛える

• 📌 教科書には載っていない「実際どうする?」に答える実用記事

全コンテンツが読み放題になります!