はじめに

「カルテに書いてある『CT上、右被殻に出血あり』…」

「このMRI画像から、どんなリハビリを組み立てればいいんだろう?」

臨床現場で、こんな風に悩んだ経験はありませんか?

理学療法士(PT)にとって、脳画像は患者さんの状態を深く理解し、より質の高いリハビリを提供するための強力な武器となり得ます。しかし、専門用語が多く、とっつきにくいと感じる方も多いと思います。

この記事では、CTとMRIの基本的な見分け方、そして最も重要な「画像所見をどうリハビリに繋げるか」という思考プロセスについて解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたはきっと、

- 医師や他職種との情報共有がスムーズになる

- より根拠に基づいたリハビリプログラムを立案できる

- リスク管理能力が向上する

といった変化を実感できるはずです。さあ、一緒に脳画像のキホンをマスターしましょう!

\臨床推論を一緒に鍛えていきませんか?/

「なぜこの痛みが起きたのか?どんな治療が効果的なのか?」

「どんな視点で評価すればよかったのか?」

「論文をどんな風に臨床に活かせばいいのか?」

そんな問いに一緒に向き合いながら、臨床で役立つ“推論の引き出し”を増やしていく場を、メンバーシップ限定コンテンツとしてご用意しています。

🔸 メンバー限定で読める「評価→推論→介入→再考察」付きの深掘り症例ノート

🔸 痛みや治療の考え方に特化した臨床推論の解説

🔸 コメント・質問歓迎のクローズドな学びの空間

なぜ理学療法士が脳画像を見る必要があるのか?

「画像読影は医師の仕事では?」と思うかもしれません。もちろん、診断は医師の役割です。しかし、私たち理学療法士が脳画像を見るのには、明確な3つの目的があります。

それは、脳画像を「リハビリのための地図」として使うためです。

- 機能予後を予測するため

損傷部位と範囲から、どんな後遺症が出やすいか、回復の見込みはどうかを大まかに予測します。これにより、ご家族への説明や目標設定がより具体的になります。 - リハビリ内容を最適化するため

例えば、小脳に損傷があれば失調やバランス訓練にフォーカスを、視床に損傷があれば感覚障害へのアプローチを重点的に計画するなど、画像所見に基づいたオーダーメイドのリハビリが可能になります。 - リスク管理のため

水頭症の兆候や大きな脳浮腫、再出血のリスクなどを画像から推測し、訓練中の急変に備えることができます。攻めのリハビリだけでなく、守りの視点も重要です。

これだけは押さえたい!CTとMRIの基本の違い

まずは、代表的な2つの検査、CTとMRIの違いをシンプルに押さえましょう。

| CT (Computed Tomography) | MRI (Magnetic Resonance Imaging) | |

| 原理 | X線を使った輪切り写真 | 強い磁石と電波で体内の水分を画像化 |

| 撮影時間 | 短い(数分) | 長い(20分〜) |

| 得意なこと | 急性期の出血(白く見える)、骨折 | 急性期の脳梗塞、脳の細かい構造 |

| 苦手なこと | 発症直後の脳梗塞、脳幹などの細かい部分 | 急性期の出血(分かりにくい場合がある) |

| PT的ポイント | 救急搬送された患者さんの出血の有無・部位をまず確認! | 脳梗塞の範囲や古い病変を詳しく見て、詳細なリハビリ計画を立てるのに役立つ! |

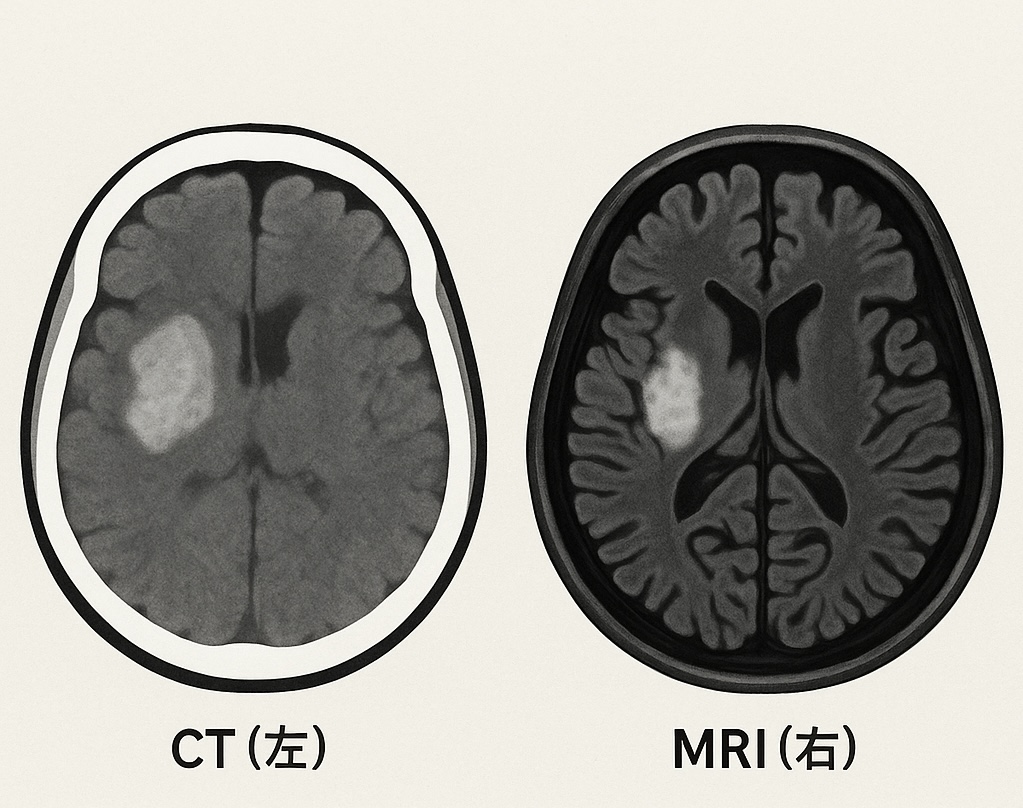

例:同じ患者さんのCT(左)とMRI(右)。MRIの方が脳のシワなどが鮮明に見えるのが分かります。

大原則は「緊急時にはまずCT、詳しく見たい時はMRI」と覚えておけば、臨床での使い分けがイメージしやすくなります。

【最重要】PTが知るべきMRIの撮り方(シークエンス)3選+α

MRIはCTと違い、様々な「撮り方(シークエンス)」があります。全部覚えるのは大変なので、理学療法士として最低限知っておきたい**「T1・T2・FLAIR」と、おまけの「DWI」**に絞って解説します!

① T1強調画像(T1WI):解剖を見るための”グレースケールの地図”

- 見え方: 水が黒い(脳脊髄液が黒)、脂肪が白い。解剖の教科書に近い見た目。

- PT的使い方: 脳の形や構造、萎縮の程度など、解剖学的な位置関係を把握するのに使います。「ここは前頭葉だな」「ここは脳幹だな」と確認するのに最適です。

② T2強調画像(T2WI):病変を見つけるための”異常検知アラーム”

- 見え方: 水が白い(脳脊髄液が白)。

- PT的使い方: 浮腫や炎症、古い脳梗塞など、水分量が増えている”異常”な部分が白く光って見えます(高信号)。病変を探すための基本的な画像です。

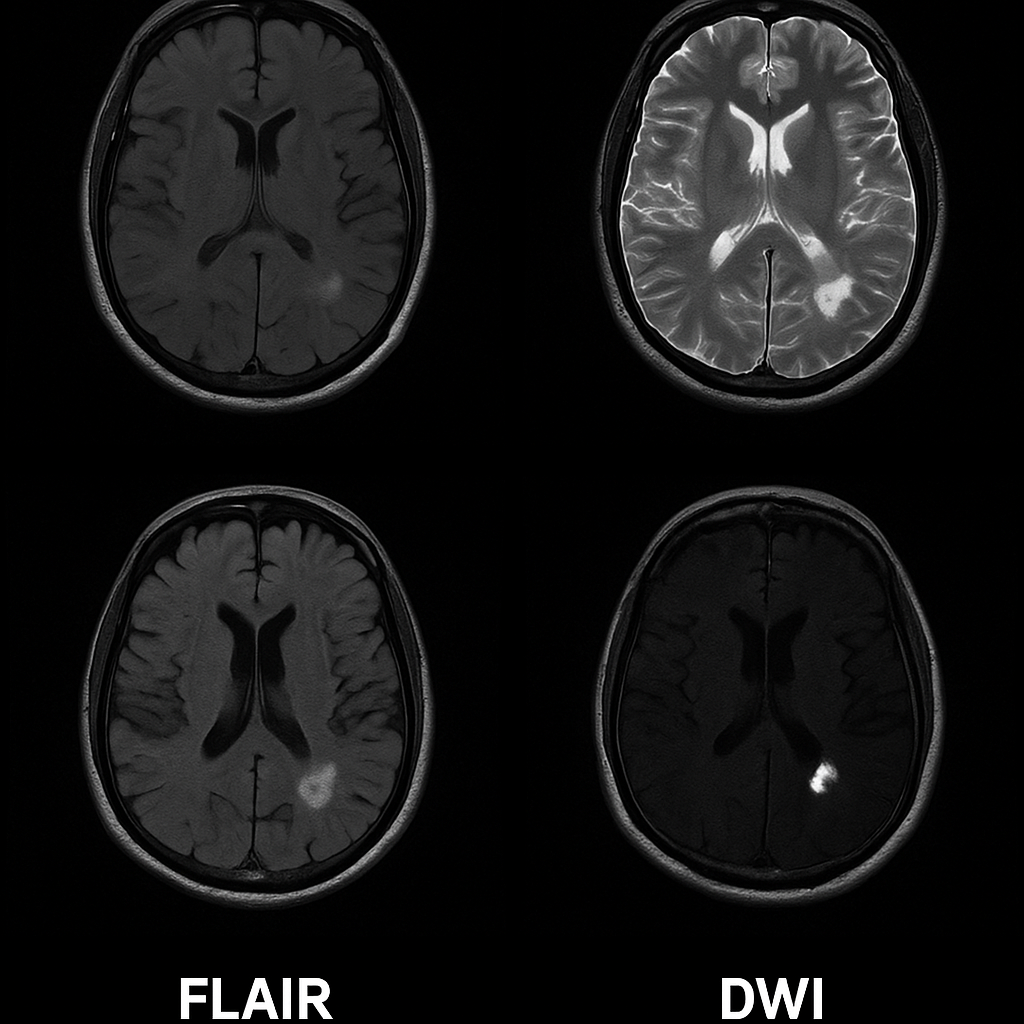

③ FLAIR(フレア)画像:T2の”改良版”アラーム

- 見え方: T2と似ていますが、脳脊髄液だけを特殊な技術で黒くしています。

- PT的使い方: T2だと脳室(水の溜まり場)の隣にある病変は、両方白くて見えにくいことがあります。FLAIRなら脳室が黒いので、そのすぐ隣にある病変(白い)が非常によく見えます。脳室の近くにある病変を見逃さないために超重要な画像です。

おまけ:DWI(拡散強調画像):超急性期脳梗塞の”犯人特定カメラ”

- 発症数分〜数時間以内の超急性期の脳梗塞だけを、ピカッと白く映し出す特殊な撮り方です。「救急でDWIが光っている」と聞いたら、「発症したての脳梗塞だ!」と直結して考えましょう。

実践編!脳画像をリハビリに繋げる思考の3ステップ

知識をインプットしたところで、いよいよ実践です。画像所見をリハビリに繋げるための思考プロセスを、3つのステップで見ていきましょう。

Step 1:左右を確認し、病巣を見つける

まず、絶対に間違えてはいけないのが左右の確認です。

脳画像は、患者さんを足元から見上げた状態になっているため、画像の左側が患者さんの右脳、画像の右側が患者さんの左脳になります。

左右を確認したら、CTなら白く光る出血や黒く抜けた古い梗塞を、MRIならFLAIRやT2で白く光っている異常な部分(病巣)を探します。

Step 2:病巣の「場所」から「機能」を連想する

病巣の位置が特定できたら、次はその場所がどんな機能を担っているかを連想します。これが、症状を予測する上で最も重要です。

- 前頭葉: 運動(麻痺)、注意障害、意欲低下、実行機能障害、ブローカ失語

- 頭頂葉: 感覚障害、半側空間無視、失行、身体イメージの障害

- 側頭葉: 聴覚・言語の理解(ウェルニッケ失語)、記憶障害

- 後頭葉: 視覚障害(同名半盲など)

- 基底核(被殻・視床): 運動麻痺、不随意運動、感覚障害

- 小脳: バランス能力低下、協調運動障害(手足の震えや拙さ)、めまい

- 脳幹: 意識障害、嚥下障害、複数の脳神経麻痺、重篤な四肢麻痺

Step 3:「予測される症状」から「リハビリ計画」を立てる

最後に、予測した症状に基づいて、具体的なリハビリ計画に落とし込みます。

【具体例:左中大脳動脈領域の脳梗塞】

- 画像所見: MRIのFLAIRで、左の側頭葉から頭頂葉にかけて広範囲に白い領域(高信号域)がある。

- Step 2(機能の連想):

- 左の前頭葉・頭頂葉 → 右片麻痺、右半身の感覚障害

- 左の頭頂葉 → 半側空間無視(非優位半球なら顕著だが、優位半球でも起こりうる)

- 左の側頭葉・頭頂葉(優位半球) → 失語症(感覚性+運動性)

- Step 3(リハビリ計画への反映):

- 評価:右上下肢の麻痺レベル(ブルンストロームステージなど)、感覚検査、高次脳機能評価(特に失語症、空間無視)を重点的に行う。

- アプローチ:

- 右上下肢の運動機能訓練は必須。

- 感覚入力(触る、重さをかける等)を意識した促通手技を取り入れる。

- 言語聴覚士(ST)と連携し、コミュニケーション方法(絵カード、ジェスチャー等)を病棟スタッフとも共有する。

- 更衣や食事の際は、右側からのアプローチや声かけを徹底し、無視を助長しない環境設定を行う。

このように、「画像所見 → 障害部位の特定 → 機能障害の予測 → リハビリ計画」という一連の流れで考える癖をつけることが、根拠あるリハビリテーションへの第一歩です。

まとめ

今回は、理学療法士が知っておくべき脳画像の基礎知識について解説しました。最後に、今日のポイントを振り返りましょう。

- PTが脳画像を見る目的は、予後予測・リハビリ最適化・リスク管理のため。

- CTは急性期出血、MRIは急性期脳梗塞や細かい構造を見るのが得意。

- MRIはまずT1(解剖)、T2/FLAIR(病変)の3つを覚えよう。ただし、DWIもかなり重要!

- リハビリへの応用は「左右確認 → 場所と機能の連結 → 計画立案」の3ステップで考える。

脳画像は、一見すると難解なモノクロ写真です。しかし、見方のコツさえ掴めば、患者さんの脳の中で何が起きているのかを教えてくれる、信頼できるパートナーになります。

今日からぜひ、担当する患者さんの脳画像を少しだけ注意深く見てみてください。そして、分からないことがあれば、先輩や医師に「この画像所見から、リハビリでは特に何に注意すべきですか?」と勇気を出して質問してみましょう。

その小さな一歩が、あなたの臨床能力を大きく飛躍させ、患者さんの未来をより明るく照らす力になるはずです