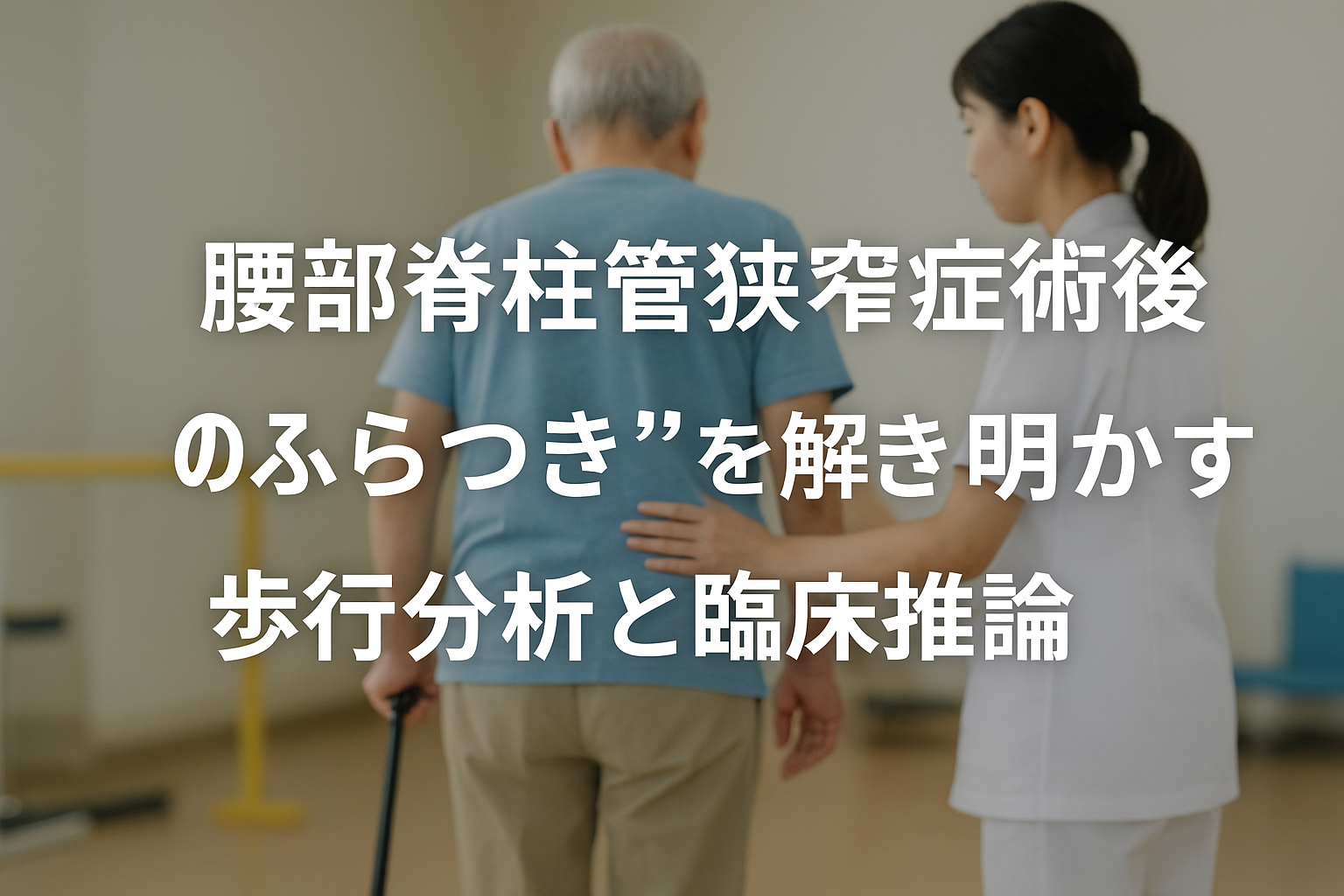

はじめに

「腰部脊柱管狭窄症(LSS)の術後、筋力はだいぶ戻ってきた。でも、なぜか歩行のふらつきが全然良くならない…」

「患者さんは『足が地面についている感じがしない』と訴え、足元ばかり見て歩いている。一体どこにアプローチすればいいんだろう…」

臨床でこんなケースを担当し、頭を悩ませた経験はありませんか?

教科書通りに筋力トレーニングや可動域訓練を進めても、歩行の質が改善しない。その原因は、もしかしたら「筋力」以外の部分に隠れているのかもしれません。

この記事では、筋力低下だけでは説明できない術後の歩行障害をテーマに、その原因をどう読み解き、どうアプローチに繋げるか、具体的な症例を通して解説します。

こんな症例、経験ありませんか?【70代男性・LSS術後】

今回ご紹介するのは、腰部脊柱管狭窄症の手術後、歩行時の強いふらつきに悩む70代の男性です。

この方の特徴は、

- 関節可動域や筋力は、日常生活に致命的な支障が出るほど悪くない。

- それにも関わらず、立ったり歩いたりすると、体が大きく揺れてしまう。

- 歩くときは、平行棒を強く握りしめ、視線は常に自分の足元。

- ご本人からは**「足がちゃんと地面についている感じがしない」**という訴え。

このような「筋力や可動域の問題だけでは説明がつかない歩行障害」、あなたの臨床でも出会ったことがあるのではないでしょうか。

単純な筋力強化や歩行練習を繰り返すだけでは、根本的な解決は難しいかもしれません。では、私たちはどこに着目し、何を評価すべきなのでしょうか?

歩行が不安定な“本当の理由”は「感覚」と「協調性」のつながり

この症例の歩行を不安定にしていた本質は、単なる筋力の問題ではありませんでした。注目すべきは、以下の3つのポイントです。

- 深部感覚(固有感覚)の低下

手術によって神経の圧迫は取り除かれても、ダメージを受けた神経の機能が完全に回復するには時間がかかります。特に、足裏や関節が「今どういう状態か」を脳に伝える深部感覚が鈍くなっていると、脳は正確な体の位置情報を得られません。これが「足が地面についている感じがしない」という訴えの正体です。 - 視覚への過剰な依存

足からの情報が頼りにならないと、脳は代わりに**「目からの情報(視覚)」**で姿勢を保とうとします。これが、足元をじっと見つめながら歩く「視覚依存」の歩行パターンです。一見、安全策のように見えますが、これは周囲への注意を妨げ、本来の滑らかな歩行の再学習を阻害してしまいます。 - 感覚と運動の“協調性”の破綻

歩行は、感覚情報を基に、多数の筋肉が絶妙なタイミングで協調して働くことで成り立っています。感覚入力が不確かになると、この協調性が乱れ、「支える」と「動かす」の切り替えがスムーズにできなくなります。その結果、体がグラグラと揺れる不安定な歩行になってしまうのです。

この症例は、まさに「感覚入力の低下」を起点とした、「姿勢制御システムの破綻」が歩行障害の主因となっていたのです。

「歩行分析」を「治療戦略」に変える臨床推論のプロセス

では、この「感覚」や「協調性」の問題に、私たちはどうアプローチすれば良いのでしょうか?

大切なのは、観察された歩行パターンから原因を推論し、仮説を立て、それを検証するための治療プログラムを組み立てる「臨床推論」のプロセスです。

例えば、

歩行中の骨盤の揺れは、中殿筋の筋力低下だけでなく、荷重をコントロールする遠心性収縮のタイミングがズレているからではないか?

足元を見るのは、深部感覚の低下を視覚で代償しているからだ。ならば、あえて視覚情報を減らした環境で、足裏の感覚を意識させる訓練が必要ではないか?

このように、一つひとつの現象の背景を深く考察することで、ありきたりな筋トレや歩行練習ではない、その患者さんだけのオーダーメイドのアプローチが見えてきます。

🔒 ここから先は、臨床で一歩先を行くあなたへ

この続きに興味を持ってくださったあなたは、きっと日々の臨床に真摯に向き合い、「もっと患者さんを良くしたい」という強い想いをお持ちなのだと思います。

今回ご紹介した症例について、さらに踏み込んだ内容を理学療法士・作業療法士向けのメンバーシップ「臨床理学Lab」で限定公開しています。

有料記事では、以下のような「臨床のリアル」を余すことなく解説しています。

✅ 【評価の全貌】実際のROM, MMT, 感覚検査、バランス評価(SPPBなど)の全データと、そこからの解釈

✅ 【歩行分析の詳細】歩行の各相(初期接地〜遊脚期)で何が起きていたのか?観察所見と背景にある推論を徹底解説

✅ 【仮説構築のプロセス】なぜ「感覚性失調」という仮説に至ったのか?評価結果を結びつける思考の流れ

✅ 【具体的な治療戦略】仮説に基づいた3つの治療の柱(感覚再教育・姿勢制御・歩行再学習)と、具体的な介入プログラム例

✅ 【教科書には載っていない視点】「歩行分析を治療戦略へ」つなげるための実践的なヒント

「筋力は悪くないのに、なぜか歩行が安定しない…」

その“なぜ?”を解き明かすヒントが、ここにあります。

あなたの臨床推論をもう一段階レベルアップさせ、目の前の患者さんの笑顔に繋げてみませんか?

▼ 続きはこちらから ▼

現在、メンバーシップ(月額プラン)にご登録いただくと、今回の記事を含む全コンテンツが読み放題になります。

論文知識と現場のリアルを繋ぐ、実践的な学びをぜひ体験してください。