こんな疑問を持ったことはありませんか?

こんにちは。

日々の臨床、お疲れ様です。歩行観察・分析で患者さんの膝が“カクン”と後ろに反る「膝の過伸展(反張膝)」。臨床で本当によく見かける現象ですよね。

「ああ、これは大腿四頭筋が弱いからロックしてるんだな」

「足首が硬いから、膝で代償してるのかも…」

こんな風に推測はするものの、

「なぜ、荷重応答期に“急に”伸びるんだろう?」

「立脚中期で“じわっと”反っていく人との違いは何?」

もし、少しでも言葉に詰まったなら、この記事はあなたのためのものです。

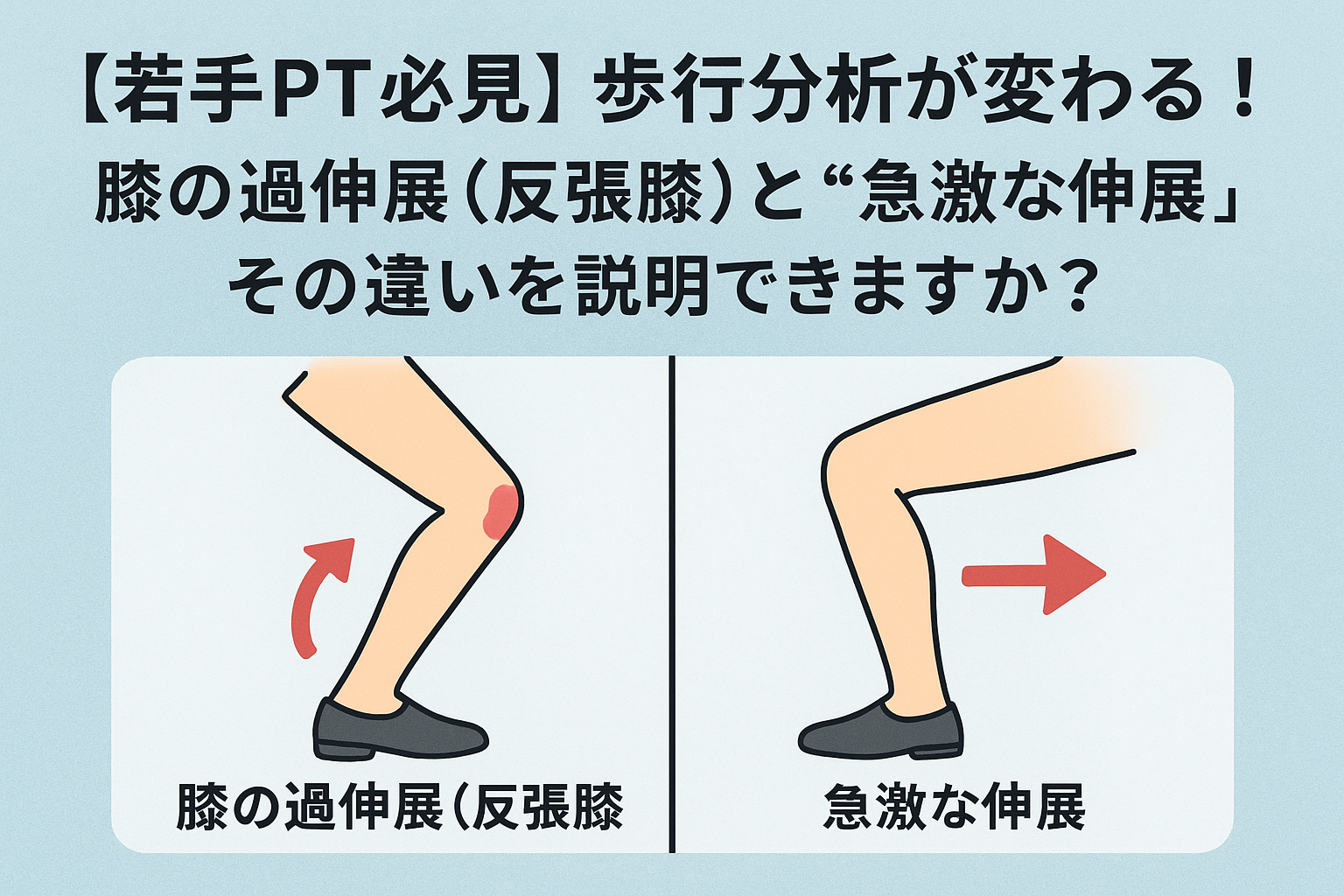

実は、歩行中に見られる「膝が伸びすぎる」現象には、原因も目的も全く異なる2つのパターンが存在します。この違いを理解することが、効果的なアプローチへの第一歩とならます。

【問題提起】「膝が伸びる=筋力低下」だけで片付けていませんか?

一見似ている「膝の過伸展」と「膝の急激な伸展」。

もし、この2つを同じものとして捉えてしまうと、

「筋力低下が原因だと思って筋トレばかりしていたけど、一向に改善しない…」

「ストレッチをしているのに、歩くと余計に突っ張ってしまう…」

といった、アプローチのミスマッチが起こりかねません。

現象の裏にある「なぜ?」を正しく解き明かすこと。それが、私たち専門家の腕の見せ所ですよね。

【チラ見せ】この記事でわかる「過伸展」と「急激な伸展」の正体

あなたの臨床推論を加速させるために、2つの現象の本質的な違いを少しだけご紹介します。

こちらは、いわゆる反張膝のこと。

- 動きの質: 比較的ゆっくり、または持続的に膝が後ろに反っている状態。

- 主な目的: 静的な安定化。 弱った大腿四頭筋の代わりに、関節包や靭帯で体重を支えるための“省エネ”戦略です。

- 主な原因: 大腿四頭筋や下腿三頭筋の筋力低下、足関節の底屈拘縮(硬さ)など。

身体が「筋力を使わずに安定を得るため」に、あえて選択している代償パターンと言えます。

一方、こちらはもっと突発的で激しい動きです。

- 動きの質: 荷重がかかった瞬間に“スナップ”や“キック”のように、激しく素早く膝が伸展する。

- 主な目的: 膝折れの緊急回避や、制御できない反射によるもの。

- 主な原因: 筋力低下に加え、痙縮(筋肉の突っ張り)や、膝の位置がわからない固有感覚障害など、神経筋系の制御の問題が大きく関わります。

こちらは、身体が危険を回避しようとしたり、意図せずに出てしまったりする、より動的な反応なのです。

【重要】見極めがアプローチを分ける!

少しずつお分かりいただけたのではないでしょうか。

- 静的な「過伸展」で、原因が足関節の硬さなら…

→アプローチすべきは膝だけでなく、足関節の可動域です。 - 動的な「急激な伸展」で、原因が固有感覚障害なら…

→筋トレだけでなく、テーピングやサポーターで感覚入力を補助するアプローチが有効かもしれません。 - 原因が痙縮なら…

→むやみなストレッチや筋トレは逆効果になることも。荷重のかけ方や速度を調整する必要があります。

このように、現象を正しく見分けるだけで、アプローチの選択肢と精度は劇的に向上します。

🔒 あなたの臨床推論を、もう一段階深くしませんか?

「違いはわかった。でも、具体的にどう評価して、どうアプローチ戦略を立てればいいの?」

その答えは、私たちが運営する理学療法士・作業療法士のためのメンバーシップ「臨床理学Lab」の限定記事で、徹底的に解説しています。

▼この記事の続き(有料)で学べること▼

✅ 【完全版】「過伸展」と「急激な伸展」の一目でわかる比較表

✅ 原因を特定するための具体的な評価項目リスト

(MMT、ROM、痙縮、感覚検査…見るべきポイントを網羅)

✅ 原因別!明日から使えるアプローチ戦略の思考プロセス

・ケース1:大腿四頭筋の筋力低下が原因の場合

・ケース2:足関節底屈拘縮が原因の場合

・ケース3:痙縮が原因の場合

・ケース4:固有感覚障害が原因の場合

✅ 教科書には載っていない「なぜ?」に答える臨床的な解釈

この記事を読めば、あなたは患者さんの膝の動きから、その背景にある問題をより深く、より正確に読み解くための「思考の武器」を手に入れることができます。

メンバーシップ(月額プラン)に登録すると、今回の記事を含む全コンテンツが読み放題に!

論文知識と臨床現場のリアルを繋ぐ、実践的な学びを始めませんか?

【まとめ】

患者さんの歩行を改善するための一番の近道は、目の前で起きている現象を正しく理解することです。

「膝が伸びている」という一つの事実から、「なぜ、どのように伸びているのか?」を考える。

その一歩踏み込んだ視点が、あなたの臨床をより豊かで、効果的なものに変えてくれるはずです。

日々の臨床の一助となれば幸いです。