はじめに

「離床しようとすると、すぐに患者さんのSpO2が下がってしまう」

「息切れが強くて、リハビリが進まない」

臨床でこのような悩みに直面することはありませんか?

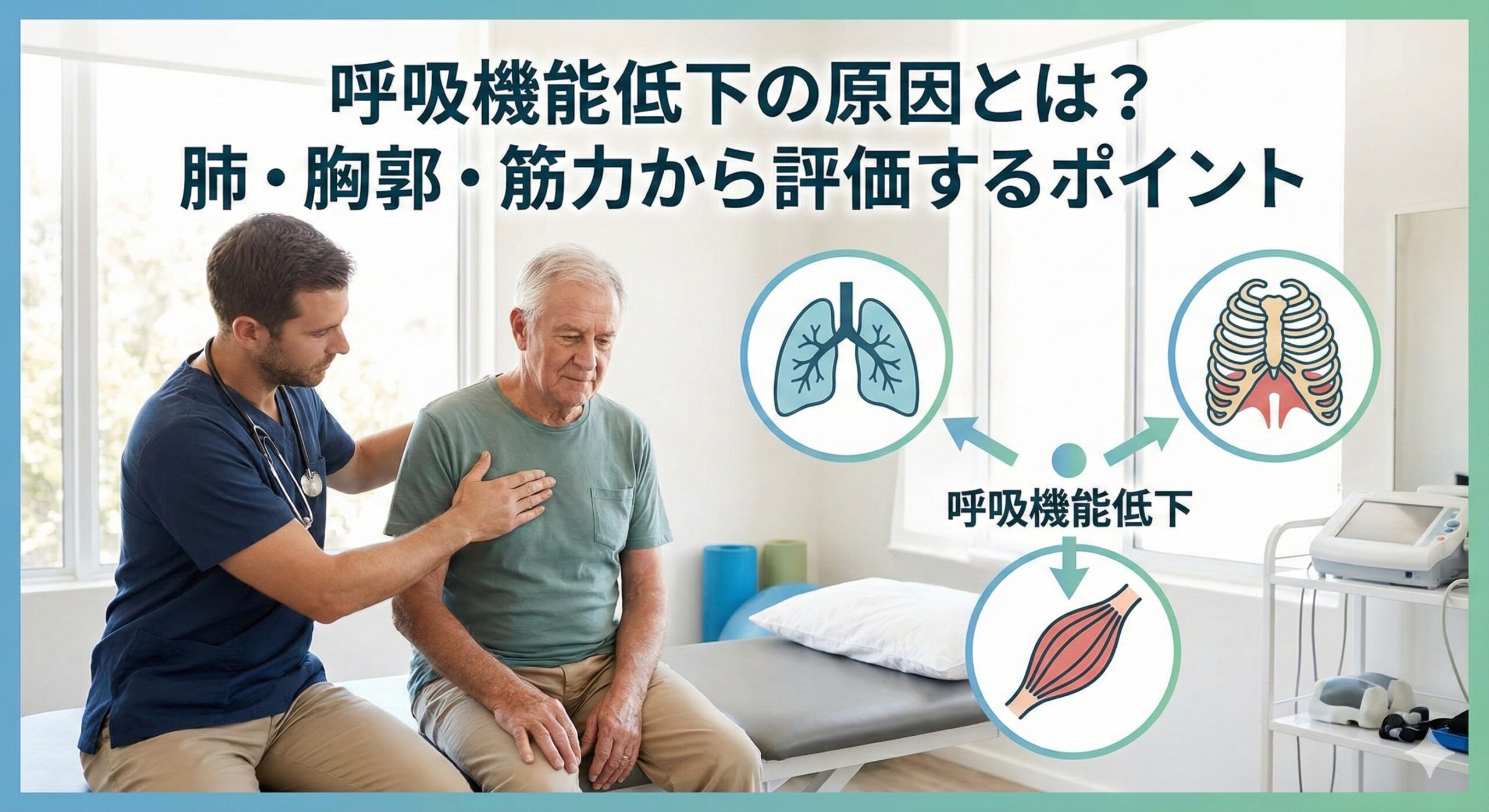

呼吸機能の低下と聞くと、ついCOPD(慢性閉塞性肺疾患)や肺炎といった「肺そのものの病気」ばかりをイメージしがちです。しかし、理学療法士が担当する高齢者や整形外科疾患の患者さんの場合、原因は肺以外にあることが少なくありません。

実は、呼吸機能低下の原因を正しく分類することで、「呼吸リハビリが必要なのか」「胸郭の可動域訓練が必要なのか」「全身的な筋トレが必要なのか」というアプローチが明確になります。

この記事では、理学療法士が押さえておくべき呼吸機能低下の種類を**「3つの視点」**で整理し、明日からの臨床で使える評価のポイントを解説します。

呼吸機能低下を引き起こす3つの主要因

呼吸は「肺」だけで行っているわけではありません。脳からの指令で、胸郭という「ポンプ」が動き、肺が膨らむことで換気が行われます。

そのため、呼吸機能低下の原因は以下の3つに整理して考えると、理学療法士としての役割が見えてきます。

- 肺実質の障害(肺そのものの問題)

- 胸郭・運動器の機能不全(入れ物の問題)

- 呼吸筋力・神経系の問題(動力源の問題)

それぞれ詳しく見ていきましょう。

肺実質の障害(換気障害)

これは医師の診断名に直結する部分です。スパイロメトリー検査などの結果から、大きく2つに分けられます。

- 閉塞性換気障害(吐きにくい)

- 代表疾患: COPD(肺気腫、慢性気管支炎)、気管支喘息など。

- 特徴: 気道が狭くなり、息を吐き出すのに時間がかかります(1秒率の低下)。口すぼめ呼吸などの代償動作が見られやすいのが特徴です。

- 拘束性換気障害(吸いにくい)

- 代表疾患: 間質性肺炎、肺線維症、肺炎後の無気肺など。

- 特徴: 肺自体が硬くなり、膨らまなくなります(%肺活量の低下)。呼吸数が早くなる「浅速呼吸」になりやすい傾向があります。

胸郭・運動器の機能不全(拘束性の要因)

ここが理学療法士の腕の見せ所です。肺自体は綺麗なのに、それを取り囲む「胸郭」が動かないために呼吸機能が低下しているケースです。

- 胸郭可動域制限: 円背(Kyphosis)や側弯などの脊柱変形により、肋骨の動きがロックされている状態です。

- 術後・疼痛: 開胸・開腹手術後の創部痛や、肋骨骨折の痛みにより、無意識に呼吸を浅くしてしまいます。

- 臥床による廃用: 長期間の寝たきりにより、肋椎関節や胸肋関節が硬縮を起こしているケースも多々あります。

これらは「肺外性の拘束性換気障害」とも呼ばれ、徒手療法や運動療法での改善が期待できる領域です。

呼吸筋力低下・神経筋疾患

ポンプを動かすための「筋力」や「神経」の問題です。

- 神経難病: ALS(筋萎縮性側索硬化症)や筋ジストロフィーなど。

- サルコペニア・フレイル: 高齢者に多いのがこのパターンです。全身の筋肉量が減少するのと同時に、横隔膜や肋間筋といった呼吸筋も痩せてしまいます(呼吸筋減少症)。

- 特徴: 呼吸をする力だけでなく、**「カフ力(咳をする力)」**も低下するため、痰が出せずに肺炎を繰り返すリスクが高まります。

原因を見極めるための理学療法評価

カルテ情報(画像所見や採血データ)も重要ですが、ベッドサイドでのフィジカルアセスメントで原因を推論しましょう。

視診と触診(胸郭の動き)

まずは患者さんの呼吸様式を観察します。

- 努力呼吸の有無: 胸鎖乳突筋などの呼吸補助筋が過剰に働いていませんか?

- 胸郭の拡張差: 深呼吸をしてもらった際、手を胸に当てて動きを確認します。左右差はあるか? 上部胸郭と下部胸郭で動きに違いはないか? を評価します。

アライメントと柔軟性(コンプライアンス)

胸郭の硬さをチェックします。

- 脊柱アライメント: 臥位や座位での円背の程度を確認します。

- 胸郭の弾力性: 呼気時に胸郭を圧迫した際、適度な弾力があるか(Chest Compliance)、あるいは板のように硬いかを確認します。高齢者の場合、肋軟骨の石灰化により胸郭が非常に硬くなっていることがあります。

呼吸筋力の簡易評価

専用の機器がなくても、ある程度の推測は可能です。

- MPT(最大発声持続時間): 「あー」と声を出し続けてもらい、何秒続くか計測します。男性で15秒、女性で12秒未満だと呼吸機能低下の疑いがあります。

- カフ力(咳の強さ): しっかりと強い咳ができるか、音が弱々しくないかを確認します。

タイプ別・理学療法アプローチのヒント

評価で「どこがボトルネックになっているか」が分かれば、アプローチを選定します。

肺実質の問題なら「呼吸法・動作指導」

肺の組織自体はリハビリで元に戻すことは難しいため、「いかに効率よく呼吸するか」が鍵になります。

- 口すぼめ呼吸の指導(COPDの場合)

- 排痰手技(スクイージングなど)

- 動作と呼吸の同調(息を吐きながら動く)の指導

胸郭の問題なら「コンディショニング」

硬くなった関節や筋肉をほぐし、肺が膨らむスペースを作ります。

- 胸郭ストレッチ(大胸筋や肋間筋の伸張)

- 脊柱モビライゼーション

- ポジショニング(円背の方へのタオル等の活用)

筋力低下なら「呼吸筋トレーニング」

廃用性の筋力低下であれば、トレーニングで強化を目指します。

- 上肢挙上を伴う呼吸練習

- 重錘(ウエイト)や抵抗帯を利用した呼吸介助練習

- 有酸素運動による全身持久力の向上

まとめ

呼吸機能低下といっても、その背景は患者さんによって様々です。

- 肺の病気(COPDなど)

- 胸郭の硬さ(円背、術後など)

- 筋力の弱さ(フレイル、サルコペニア)

理学療法士として重要なのは、「SpO2が低いから安静」と短絡的に判断せず、「なぜ呼吸が苦しいのか?」を評価することです。特に「胸郭の可動域」や「筋力」の問題であれば、私たちの介入でADLを改善できる可能性が十分にあります。

ぜひ明日の臨床で、患者さんの胸郭の動きや姿勢をもう一度チェックしてみてください。