はじめに

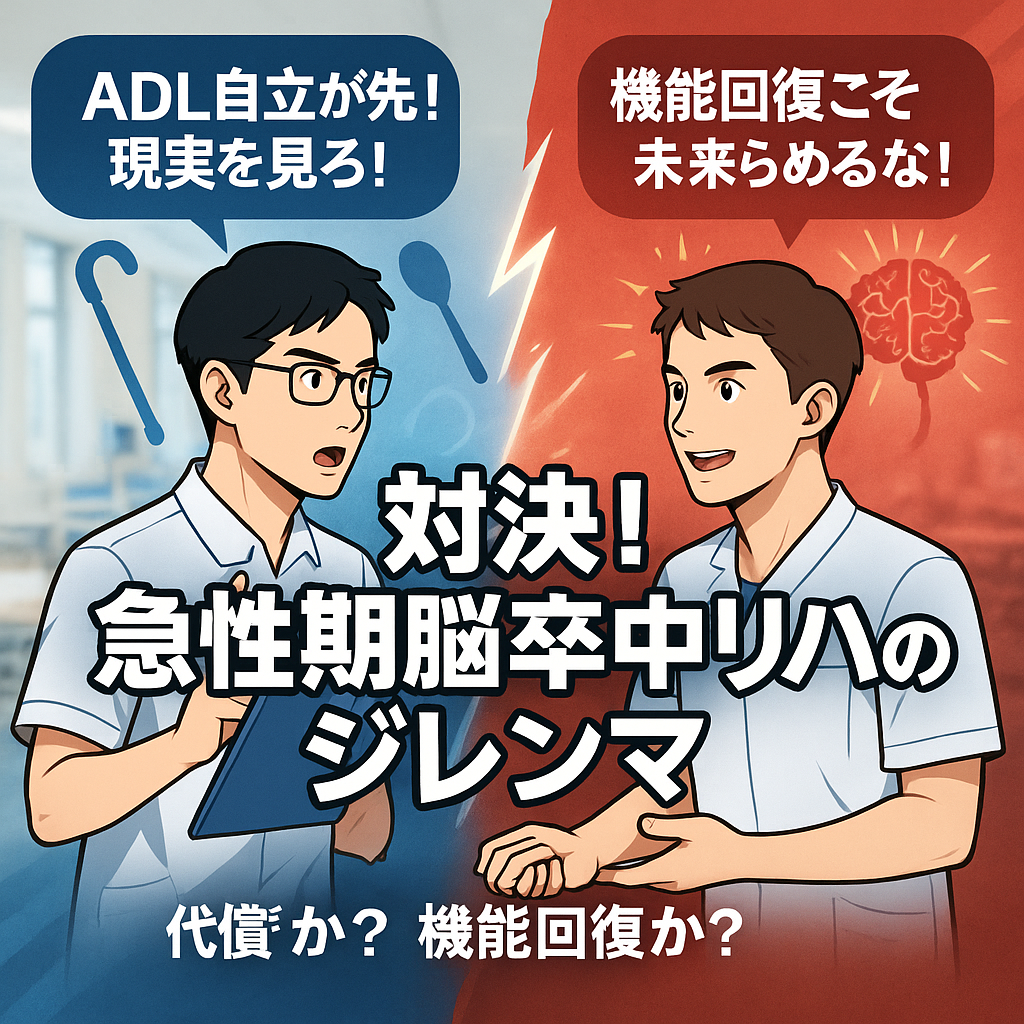

今回のテーマは、急性期脳卒中患者へのリハビリテーションにおいて、多くのセラピストが直面する問いです。

「非麻痺側を活用してADLの自立を優先すべきか?

それとも、麻痺側の使用を促進して機能回復を目指すべきか?」

これは、まさに「今、目の前にいる患者さんにとって本当に良い選択とは何か?」を問われるジレンマです。

例えば、右被殻出血で入院された80代の女性。発症後3日目、病棟でのリハビリが始まり、左上肢はBrunnstrom Stage I。

スタッフからは「できれば早く自立してほしい」と言われる一方で、自分としては「このまま非麻痺側でADLを進めてしまっていいのか…?」という葛藤が浮かびます。

このような場面、皆さんも経験があるのではないでしょうか?

\より専門的な記事はこちらから/

⸻

今回はこのジレンマをあえてディベート形式で掘り下げてみました。

登場するのは、2人の理学療法士。

• A:非麻痺側を積極的に活用し、ADLの早期自立を重視する現実主義者

• B:麻痺側の機能回復を最優先に考える、回復志向の理想主義者

彼らは何を根拠に考え、何を優先し、どう患者と向き合うのか?

読者であるあなた自身も、どちらの考えに共感するか、ぜひ考えながら読んでみてください。

理学療法士A(代償アプローチ推進派)

僕は、急性期ではまず非麻痺側の機能を活かして、早期にADL自立を促すことが最優先だと考えます。

ベッド上での寝返り・起居・端座位など、基本動作を早期に確保できなければ、活動量が上がらず、廃用や誤嚥性肺炎、深部静脈血栓症などの合併症リスクが高まります。

現場で見ていても、非麻痺側を積極的に使って“できること”を増やすことで、患者のモチベーションが維持されやすいです。

👩⚕️理学療法士B(回復アプローチ推進派|)

その意見、よく分かります。ただし私は麻痺側を使わなければ、使えなくなるリスクの方が深刻だと思っています。

脳卒中後の急性期は、神経可塑性が最も高まる“ゴールデンタイム”です。

この時期に代償ばかりを優先すると、**learned non-use(学習性不使用)**が固定化し、慢性期になってからの回復可能性が下がる。

装具や介助を活用してでも、麻痺側の運動参加を促す訓練は、機能回復のために欠かせません。

でも、急性期は患者の全身状態も不安定で、過剰な運動負荷や立位練習がかえって心負担・転倒リスクになりかねませんよ。

まずは安全かつ確実に離床を進めることが、結果的に回復にもつながります。

代償動作を使ってでもADLを一つでも自立させることが、患者の生活意欲の回復につながります。実際、退院後のQOLも向上しやすい傾向があります。

確かに急性期の全身状態は配慮すべきです。でも、“安全”ばかりを優先して、積極的な訓練を回避することが本当に患者のためでしょうか?

例えば、麻痺側への荷重訓練や促通的な動作誘導は、必ずしも重負荷ではありません。

安全に配慮しつつも、機能再建を意識した介入が、“その人らしい生活”の実現には不可欠です。

代償動作だけでは、結局、非対称性や慢性疼痛に悩まされるケースも少なくありません。

それにね、退院支援や在宅復帰を考えた時、“できることを増やす”視点がどうしても必要になる。

急性期は入院期間が短く、限られた時間の中で成果が求められる。もし“麻痺側を使う訓練”にこだわって、日常生活動作が遅れてしまえば、在宅復帰困難と判定され、施設移行の可能性すら出てくる。

僕たちは理想を追うけれど、現実を無視してはならないと思うよ。

確かに“現実”は厳しいですね。でも、それでも私は、患者さんの“将来”に目を向ける視点も必要だと思うんです。

僕の担当していた症例では、最初は非麻痺側を使った代償的動作をしていたんですが、その後なかなか麻痺側を使えなくなり、慢性期に苦しむようになったんです。

“早くできる”ことよりも、“正しく回復する”ことに力を注ぐこともまた、患者さんのQOLを守る道ではないでしょうか?」

その気持ちはよく分かる。けれど、回復が見込めない重度片麻痺の患者さんもいるのが現実なんだ。

重度の感覚障害や運動失調、認知症を合併していたら、麻痺側の使用は極めて困難。

そういう場合、むしろ非麻痺側を活かして“できる生活”を作ることが、その人にとっての最善の人生支援になることもある。

つまり、リハビリは“理想”と“現実”の狭間で、常に調整を迫られる仕事だと思う。

そのとおりだと思います。ただ、だからこそ“諦める”のは最後でいい。

この人は重度だから無理”と最初から決めてかかっては、神経再建のチャンスを奪ってしまうかもしれません。

一方で、非麻痺側の代償を“必要悪”としてうまく使う柔軟さも確かに必要…。

やっぱり、最終的には“その患者に何が必要か”を見極める臨床推論とアセスメントの力がものを言うんですね。

🧩 ファシリテーター(まとめ)

「議論を聞いていて感じたのは、どちらか一方に偏るのではなく、患者ごとの状態に応じて介入の比重を調整することの重要性ですね。

急性期リハにおいては、

- 代償による早期ADL獲得(離床・自立)

- 麻痺側への運動刺激・使用促進

両方が必要であり、症状・年齢・認知・生活背景などを踏まえて、“いつ・どこまで・どう使うか”のさじ加減が問われます。

🧩 モデレーターのまとめ(中立的立場)

「お二人の意見には、それぞれの“リスクと可能性”があり、どちらも一理ありますね。

実際には、**非麻痺側を活かして安全なADLを確保しながら、可能な範囲で麻痺側の活動を促す“バランスのとれたアプローチ”**が、多くの現場で取られています。

個々の症例に応じた“見極め力”こそ、理学療法士に求められる臨床力です。」

あなたは、どちらの立場に共感しましたか?

「現実」を見て即応するか、「理想」を信じて回復を追うか――

このジレンマに“正解”はありません。

大切なのは、目の前の患者にとって何がベストかを、迷いながらも考え抜くこと。

臨床の正解は、いつも「対話」と「選択」の先にあります。

この記事が、あなた自身の臨床スタンスを見つめ直すきっかけになれば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!